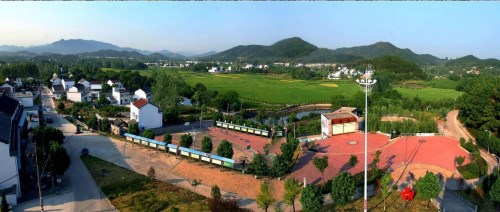

今年以来,该区以“民富、村美、风正”为目标,着力实施“3366”行动,坚持统筹谋划、基础先行、生态引领、市场运作,村庄环境持续改善,产业基础不断夯实,文明乡风加速形成,建设成效日益凸显,拉开了美丽乡村建设由“以点为主”向“由点到面、整区推进”战略转换的序幕,一批“村庄有规划、环境美如画、产业特色化、生活传佳话”的美丽乡村正加速呈现在宜秀大地。

“三箭齐发”纲举目张

谱就美丽乐章

谱就美丽乐章

迤逦的田园风光与洁净的村庄环境,是美丽乡村建设的基点。而要成就这一“有形之美”,建设规划的科学编制、相关政策意见的及时出台、各类资源要素的有效整合,便显得尤为关键。

在研究制定《宜秀区美好乡村建设长效管理暂行办法》的同时,该区出台了《宜秀区美丽乡村建设整区推进实施方案》等配套政策,并立足实际分别制订了相应的专项配套规划和改革意见,形成了区域美丽乡村建设的规划和政策体系。

“重点培育、全面推进、争创品牌”—— 根据这个总体要求,全区计划到2018年,全面完成3个乡镇政府驻地建成区整治,打造1~2个风情小镇,全力抓好26个省市区级布点中心村建设,有效治理自然村脏乱差现象,建成一批具有宜秀特色、城乡一体的美丽乡村。

配套政策也很快发挥出强劲助力。今年区财政拿出2000万专项建设资金,各乡镇每年也安排一定数额的财政资金,对美丽乡村建设实行以奖代补,给予通过考核验收的中心村50~200万元的奖励。

结合农民异地转移、旧村改造、农村危旧房改造等工作载体,宜秀区整合涉农政策项目和各类资源要素,最大限度地加强美丽乡村建设资金投入。截至目前,宜秀区美丽乡村建设累计整合投入资金4.04亿元,共硬化公路262公里,改造危房2000余户,建设污水处理设施23处,建设排水管道或硬化沟渠约58.12公里,清淤沟塘196处,栽植各类苗木约4.7万株;新建改造公共服务中心22个、卫生室20个、农家书屋26个、村民广场22处,安全饮水工程基本实现全覆盖。

突出重点浓墨重彩

书写“和谐诗篇”

书写“和谐诗篇”

良好的村风和现代文明意识,是美丽乡村建设的“灵魂”,而塑造这一“无形之美”,不仅需要旧貌换新颜的决心,更需要润物细无声的耐心。

也正因为如此,“龙山凤水、宜秀怡人”的区域品牌与“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的美丽乡村图景,黏合得如水到渠成般自然 —— 美丽乡村的内在肌理,并非只有单线的“美丽”,更有着多层次的理念交融。

打造宜居乡村,基础设施建设是重头戏。为此,宜秀区独具匠心地把开展“两治理一加强”作为美丽乡村建设“串点连线”的主要举措,通过建设完善集镇街道、农贸市场、停车场、卫生改厕、污水处理系统等基础设施,持续提升镇域环境。同时,在建设格局上,该区尊重现有村庄布局、地形地貌、山河水系、历史文化等资源禀赋,坚持原貌整治,守护青山绿水、保留乡土味道,实现“一村一韵”、“一户一特”,积极打造一批不同特色亮点、不同主题风格的样板村、精品村,形成“多村竞秀、点面共进、全域绽放”的美丽乡村建设新格局。

围绕生态第一优势,宜秀区把加强相融的自然生态建设作为美丽乡村建设根本出发点,植根农村文化、走山水路打特色牌,使村落、产业、景观、文化交相辉映,切实提高了美丽乡村建设水平和品位。该区在全市率先建立土地流转信息服务平台,累计流转耕地5.49万亩,98%以上项目达到50亩以上规模化经营标准。同时将新型农业经营主体作为构建现代农业产业、生产、经营的重要力量,培养龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体共计166家。

世世代代种田为生的农民,也开始试着“经营”村庄,他们靠山吃山、靠水吃水,即使是简单的种地,也有了新内涵 —— 生态农业、有机食品等这些新“课题”如火如荼展开,除了种地,庭院经济、农家乐、来料加工、电子商务这些农村二三产业蓬勃兴起,农民的钱袋子一天天鼓了起来。其中,杨桥镇余湾村还被评为“中国乡村旅游模范村”和长三角地区“乡村旅游集聚区”,秀水苑景区被评为“中国乡村旅游金牌农家乐”。

多措并举纤介不遗

完善机制保障

完善机制保障

美丽乡村建设,以人为本。随着公共文化、服务走入乡村,生态产业的蓬勃兴起,城乡边界逐渐模糊,生活在美丽乡村中的人,也迎来了崭新的生活格局。

与此交相辉映的是,宜秀区先后建立完善了一系列制度,不断强化组织领导、督促检查与年终考核,为美丽乡村建设的有序推进提供有力的机制保障。

为形成美丽乡村建设工作的强大合力,宜秀区强化政策引导和资源整合,凝聚力量、积聚动能、确保实效。该区建立了“区级统筹、乡镇为主、部门帮扶、村级实施”的工作体系,形成区级领导干部和区直单位美丽乡村建设联系制度,区级领导牵头开展组团服务,区直单位积极实施结对帮扶。同时,该区建立完善集“财政奖补、项目整合、招商引资、社会帮扶”于一体的投入机制,建立整合项目清单,加大涉农资金整合力度,对农业综合开发、一事一议等项目资金进行了优化配置。

“1条线路1位区领导联系督导,1个沿线村庄1个部门联系指导,1个重要节点1位乡镇班子成员联系”—— 这项独特的工作推进机制,是在宜秀全区上下形成区、乡、村三级联动,一级抓一级、层层抓落实的组织网络过程中建立的。与此同时,各地还组建了由农办、交通、环保、建设、文化、卫生、农业、林业、水利、旅游等有关部门组成的推进美丽乡村建设专家指导组,通过组织培训、现场指导等形式,提高基层干部开展美丽乡村建设的工作水平。

宜秀区还把美丽乡村建设年度目标全部纳入区委、区政府对乡镇(街道)年度综合考核内容,建立了“进度一月一上报、经验一季一交流、工作半年一督查、绩效一年一考核”的工作推进机制。

区委、区政府督查室不定期组织区直相关部门到各乡镇(街道)开展美丽乡村建设工作督促检查,通过现场检查、走访群众、召开座谈会、听取工作汇报等形式,全面掌握各地美丽乡村建设工作进度,考核结果被计入综合考核分值,作为干部使用、评选先进、领导班子考评和奖励的重要依据。

宜秀因优美的生态环境脱颖而出、因邓石如、邓稼先、严凤英等大师故里而名扬四海,如今,宜秀又因美丽乡村建设而再度锦上添花。

大山深处,茂林修竹,湖泊密布,宁静却不闭塞,互联网上招徕着客人,院落中经营着旅舍,乡土的背景、现代化的生活,在美丽乡村,人们的生活自然而从容,即使没有形色匆忙的节奏,生活里也充满了创业致富的机会。

笔者手记:

村貌之变、文化之变、理念之变,这些交错纷呈的密集转变,以最直观的方式重新界定出截然不同的乡村生活,见证着宜秀区美丽乡村建设化蛹成蝶的缤纷过程。一幅描绘“山清水秀的生态走廊、村容整洁的美丽乡村和宜居宜业宜游的美好家园”的壮阔画卷,就此徐徐展开。

这就是宜秀城市之外的风景,无比美丽,但绝不只是“美丽”。 (嵇奕华)