地图上“蹚”出的文化创意路

人民眼·文化创新

地图上“蹚”出的文化创意路

在首届中国地图文化节地图服装展示秀(资料图片)

“20美元”“30美元”“60美元”……

在北京举办的联合国第三次全球地理信息管理高层论坛欢迎晚宴上,一场特殊的拍卖会正在进行。来自世界各地的地理信息专家们竞相加价,而所有拍品,只是用地图装点、材质普通的扇子和围巾等。报价一路走高,一些人恋恋不舍退出竞拍。最高价是一条围巾,竟达100美元。

拍品很快告罄。

这时,剧情却出现反转。“拍卖方”山东省青岛市勘察测绘研究院院长张志华出人意料地宣布:“所有嘉宾竞拍到的产品,全部作为中外文化交流纪念品免费赠送!”

“哗……”全场哄堂大笑,掌声雷动,坚持者笑逐颜开,放弃者后悔莫及,欢迎晚宴的气氛达到高潮。

虽说这场3年前的“拍卖会”早已结束,旁观者却疑窦未消:不过一条普通围巾而已,凭啥能拍出100美元的高价?

奥秘,就在于文化元素的注入。正如《地图》杂志在一期卷首语中所说:“不经意间,地图也生出了各式各样的风情,一如行走在街道上风格各异的女子,让人流连。”

自古以来,地图取自勘测数据,绘成几何图形,讲究的无非是实用。信息时代的到来,极大拓展了地图的应用范围和应用方式。全新的数字化地图,已全面融入普通百姓的生活,悄然改变着人们的生活理念和生活方式。青岛市勘察测绘研究院的地图工作者,满怀创新激情,借助奇思妙想,给一堆枯燥数据和几何图形注入文化魂魄,使其摇身变成精美的艺术品。

近年来,“文化创意”一词大热,但优秀的文化创意产品却鲜见。文化创意产品如何解决创新不足、易落俗套这个难题?青岛勘测院在地图上“蹚”出的这条文化创意路,或许可以给人诸多启发。

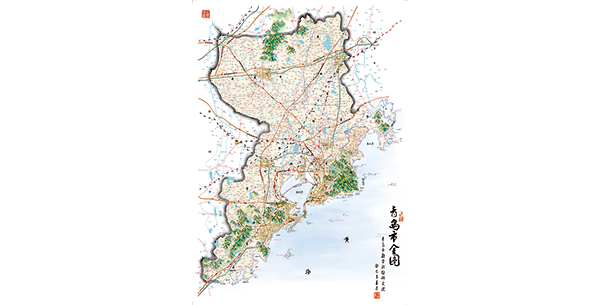

《青岛城区图》(资料图片)

“做的是啥地图啊?这么多飘窗,狗皮膏药似的”

1992年,青岛姑娘张晶莉从部队转业,进入青岛勘测院制图印刷队。彼时,队里人丁兴旺,收入不错。外业队测回来的数据,都要归拢到制印队,靠姑娘们一笔一画绘成图。29岁的张晶莉很知足,心想,这辈子就这样了。

然而,计算机时代来临,电脑取代人工,姑娘们没了用武之地,纷纷离去,只剩下张晶莉。张晶莉人在坚守,心陷迷茫:这辈子就这样了?

1999年初,武汉市测绘研究院找上门,欲合作开发青岛市的地图广告,就是在纸质青岛地图上,标注企业单位,收取广告费。青岛勘测院领导不以为然,时任院长助理的张志华力排众议,说服院领导接受这一新鲜事物。任务最后落到了张晶莉头上。

“我正闲得慌呢,行,行!”张晶莉满口答应。没成想,到年底新版《青岛城区图》出来,广告收入上百万元!

青岛勘测院随即决定,在测绘所设立广告部,由张晶莉当主任。

张晶莉想,一个好汉还要三个帮呢,我一个女光杆司令能成多大气候,就向测绘所所长搬救兵:“要男的,脑子灵,人勤快。”

所长脑子里,立马冒出一人——李伟,当过三产公司副经理,公司解散后回到测绘所。谁知,李伟一听,头摇得像拨浪鼓:“不行,不行!我连女兵都不愿带,哪能让一个女人管?脸往哪儿搁?”

连登两次门,都被李伟拒绝。所长三顾茅庐,言辞恳切。李伟只好勉强答应:“既然这样,那就试试吧。”

2000年初,地图广告部成立。两员大将,一间小屋,一部电话,还有两张旧桌。规模不大,但业绩不俗,接连两年,营业额均上百万元。

烦恼也随之而来。在勘察测绘院,勘察和测绘是主业,这新冒出来的地图广告,被视作“边角碎料”,甚至有人讥笑:“几百元一桩的小买卖嘛,就像卖茶叶蛋。”请制图部门帮忙制图,对方说:“我们正事儿还忙不过来呢,等等吧。”

一天,时任院长韦昌华把李伟叫到办公室,把一卷图往桌上一摔:“你瞧瞧,做的是啥地图啊?这么多飘窗,狗皮膏药似的,哪像旅游图?干脆叫广告图算了!”

可不是嘛,这张青岛城区图上,凡有山、有海的地方,都开着一些方框,框内登着单位的图片,标有名称、地址和电话,这便是飘窗广告。地图的四周也有不少,尤其是东南角,原本是蓝幽幽的海面,现在被一个个飘窗占据。地图被划成方格,横的标1、2、3,竖的标A、B、C,每个飘窗内都标着方位名,比如2D、6F,可以轻易找到对应位置。韦昌华是老制图出身,在他看来,制图是件严肃的事,哪有这么糟蹋地图的?

原以为出了啥差错,听院长这么一说,李伟松了口气,耐心解释:“很多企业都挤破头要上广告,说明有需求;这图一年要卖10多万张呢,都是游客自愿买的,说明有市场。既然这样,我们何乐而不为呢?如果企业不愿做,游客不愿买,我们早就歇手不干了。”

韦昌华想想有理,但还是叮嘱了一句:“咱们院是省文明单位,不能光为了钱,要注意形象。”“放心,咱两个文明都不耽误!”李伟大嘴一咧,拍拍胸脯。

经营范围扩大,收入屡创新高。广告部又招兵买马了,不仅有了专门的制图员赵孟远,还招聘了几名临时工,欲大干一场。不料,新媒体横空出世,地图广告首当其冲。几名临时工看不到前途,最终走得一个不剩。

张晶莉和李伟并不气馁,他们对“电脑取代人工”那时勘测院门可罗雀的场景还记忆犹新呢,坚信天无绝人之路。反复琢磨这几年的摸索,朦朦胧胧地感觉:地图文化创意产品,还是块处女地。

四方区剪纸地图,荣获第26届国际制图大会“专家评审委员会其它地图类一等奖”(资料图片)

“这个地图好,可以当艺术品收藏”

2008年,一场突如其来的浒苔风波,成为张晶莉和李伟的事业拐点。

这一年,青岛承办北京奥运会帆船比赛。赛前两个月,沿海水域突然被浒苔大面积覆盖。这些水体富营养化的产物,呈草绿色,高出海面1米,犹如辽阔的草原,乍看蔚为大观,实则危害严重,不仅阻塞航道,还破坏海洋生态系统。青岛市政府动员数万军民、近千艘船只,日夜打捞、清理、拦截。

青岛勘测院领受任务:即时为指挥中心提供指挥用图,包括浒苔态势图、布防图。因浒苔随潮汐流动,图纸每天都要更换三四次。制图人员天天忙得像陀螺,夜夜加班到凌晨两三点。

但这些辛苦制作出来的地图,时效性却只有一天。一张张地图就这样浪费了,张晶莉和李伟心疼至极,能不能找到既省事、又节约的办法呢?从小常玩吸铁石的李伟灵机一动:“何不利用磁吸原理,做一幅磁吸地图?”

说干就干。他们找来一块薄铁板,将海域底图裱在铁板上,用形状各异的磁片代表浒苔、打捞船和其它布防要素。这样,根据浒苔的态势,指挥中心随时可拼出一幅新的布防图,机动性大大提高。磁吸地图送到指挥中心,几位市领导赞不绝口。

浒苔战役打完,市里提出,市领导经常外出办公、现场指挥,能否制作一些便于携带的地图,原来的挂图折叠起来太厚,而且极易折损,很不方便。

张晶莉和李伟赶紧商议,改为带有防水涂层的打印布。几天后,反馈又来了:“布艺图折的次数一多,容易掉墨,涂层还会脱落。”

李伟急中生智:“要不,换丝绸试试?”

很快,丝绸地图送到市领导手中。市长摩挲着丝绸图,满意地说:“嗯,这个地图好,可以当艺术品收藏了。”

透过丝绸地图和磁吸地图,张晶莉和李伟、赵孟远看到一个洞开的世界:地图,并不只是一堆数据和图形,而是一片有待开发的文化新天地!印着各种地图的披肩、丝巾、围巾、折扇、领带、箱包陆续制成,不断给人们带来惊喜。

李伟外表粗犷,却心细如发。一天,李伟路过一户农家,窗户上的一幅剪纸引起他的兴趣。画面上,两只喜鹊栖息在枝头,正亲昵地相依相偎。他突发灵感,兴冲冲地对张晶莉说:“我们能不能搞一个剪纸地图?”

制图专业出身的张晶莉沉吟道:“制图是一门非常严谨的学科,其精度、画法、用色都有严格规定,比如说用色,水系用蓝色,草地用绿色,山地用棕色,注记用黑色,这些用色很严谨,也很规范。剪纸的颜色单一,用于制图会不会不伦不类?”

李伟不死心,说:“这样吧,我先和设计人员试试,说不定,也是一种创新呢。”

动起手后,他们才知道难度之大:纸张太薄,力道必须适中,轻了重了都不行;剪地图不像剪传统花草,上面既有道路、河流、山川,其走向必须准确无误,同时还有汉字,横折竖弯,点、线、面结合难度非常大;剪纸地图既要有观赏性,也要有实用性,清晰度必须高,技术难度不容小觑。

从构思到出图,花了两年多时间。2012年,一幅以青岛市四方区为主体的剪纸地图终于大功告成。这幅作品长37厘米、宽32厘米,居中是四方区域图,右上角装饰着“福”字窗花,另3个角上分别是舞龙、童子击鼓和燃放爆竹,呈现的是四方区传统民俗文化“糖球会”的场景。作品完全颠覆了传统意义上的地图概念:说它是地图吧,一色的大红;说它不是地图吧,路名地貌一目了然,又分明是地图模样。

2013年9月,院长张志华赴德国德累斯顿参加第二十六届国际地图制图大会。在35个国家和地区的529件作品中,《四方区剪纸地图》脱颖而出,荣获专家评审委员会其它地图类一等奖。评审委员会给予的颁奖词是:“关于传统中国民间艺术的制图应用,非常惊奇和精致。”

漫游崂山手绘地图(资料图片)

把地图的文化“味道”做出来

2011年10月,青岛勘测院搬入新大楼。一楼大厅左侧场地还空着,张晶莉和李伟打起了这块场地的主意:办个展览厅。

时任院长郑生春舍不得:“我留着做院史展呢。下个月,咱们要承办全国测绘系统管理会议,让各地同行了解咱们院的辉煌历史。你们可以在展厅外面挂几幅图。”

张晶莉和李伟不甘心,三番两次去磨。“要不你们先展着,如果没人看,就撤。”郑生春让了一步。

布展期间,郑生春每天都要拐进去看两眼。这天,李伟正在布置前言板。郑生春念起前言:“现在展示的是我们自主研发的部分地图产品,大部分在国内外都是绝无仅有。希望我们的创新能为今后地图产业的发展提供新思路。我们的目标是‘做中国一流的地图产品研发基地’……”

“咦,”他指指前言板,“‘做中国一流的地图产品研发基地’?这句话不妥,口气太大了。”

“这有什么呀,这是我们的目标,目标当然要远大些。”李伟乐了。

郑生春不吭声,背着手出门,过会儿又背着手进来,“这个话能不能说得谦虚点?这是全国的会,各地同行都要来看,话说大了,别人会笑话的。”

李伟认真地说:“不用谦虚,咱们已经是全国最好的。有绝对把握。”

郑生春还是心怀忐忑。

没想到,会议当天,与会者一进展厅,一片惊叹,久久不肯离开。郑生春如释重负,乐得嘴角咧到了耳根。

解放军信息工程大学教授刘玉峰讲授地图文化课程。在他印象中,国内的地图文化还停留在书本上。起初,地图学与地理信息工程专家、中国工程院院士王家耀向他推荐青岛勘测院的地图文化产品,他不以为意,直到亲眼见证才心服口服。

“文化创意新颖、有特色,是青岛勘测院地图文化产品的最大亮点。普通的日常物品,因融入地图元素而具有了文化品位。物质享受与精神享受在巧妙的文化切入点上融为一体,有的让人耳目一新,有的让人怦然心动。”刘玉峰说。

以青岛勘测院的“名人故居系列折扇”为例,地图采用绘画写意风格,表现手法恰切,看上去既是地图也是山水画。无论艺术气息还是文化韵味,都恰恰吻合了折扇用于文人把玩的古意。

在刘玉峰看来,地图文化产品古已有之,并非新生事物,“嘉庆十五年绘制的《大清万年一统地理全图》,其24屏幅的结构式样,就是作者为该图兼具装饰功能特意设计的;再如美国国会图书馆藏有一把清代地图折扇,扇面分别为《大清一统天地全图》和《天文星象图》,可谓纯正的地图文化产品。” 但是,要把地图的文化“味道”做出来,并不是一件容易的事。展厅刚对外开放时,门口贴着一张告示:禁止照相。这是张晶莉的“小心眼”:怕别人模仿。后来,她逐渐意识到,不能太小气,要想做大做强,参与的单位越多越好,于是撤掉告示,任由客人拍照,还制成宣传册免费赠送。

张晶莉发现一个有趣现象:很多外地同行来学习后,信心满满而归,撸起袖子准备大干一场,却都以失败告终,转而寻求与青岛勘测院合作。“设计出几款产品或许不难,但要向深层次发展却很难。”她说,“我们已经有了10余年的积累,这种积累既是对地图文化的理解认识,也是在人才、团队合作、经验、研究方向等方面的积累。”

“不是说把地图印到某件物品上就是文化创意,而是要看二者的文化内涵是否相融。如果生拉硬扯,反而会失去美感、不伦不类。”山东省社科院文化研究所研究员汪霏霏认为,不少文化创意产品昙花一现,往往是因为过于关注形式上的模仿、改造,却忽视了文化内核。

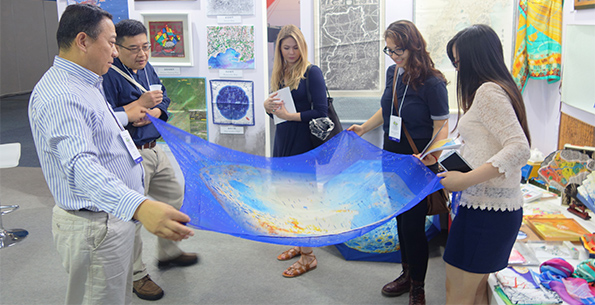

2015年8月,在第27届国际制图大会上,青岛勘测院向外国专家展示地图文化产品。(资料图片)

不得不跨越的一道坎

“什么?你一个青岛勘测院,就想办中国地图文化节?不可能!”

“做了几张青岛地图,就想代表中国?你怎么可能代表中国?”

2014年5月,在湖南湘潭召开的全国地理信息学术年会上,青岛勘测院想申办中国地图文化节的想法,犯了“众怒”。

张志华言辞恳切:“传统地图制图日渐衰落,被电子地图、导航地图冲击得七零八落,我们不能总是在圈子里自娱自乐。再不创新,只有死路一条。举办地图文化节,就是要跨出这个行当,让行业外的人参与进来,也使我们的地图融入大众。”

最终,中国测绘地理信息学会地图学与GIS(地理信息系统)专业委员会、中国地理学会地图学与GIS专业委员会、中国地理信息产业协会地图工作委员会达成一致意见:由3个专委会共同主办中国地图文化节,承办文化节的重任交给青岛勘测院。

2014年10月9日,首届中国地图文化节暨地图文化论坛在青岛开幕。活动现场,一些民间艺人各献绝技:剪纸艺人嚓嚓几剪,就剪出一幅地图作品;烙画艺人手持电烙铁,或在木板上,或在葫芦上,烙出一幅幅地图。

文化节最后一项内容是走秀。青岛勘测院的姑娘们,身着印有地图图案的服装,一边在T台上款款而行,一边展示着各种眼花缭乱的地图产品,有雨伞,有手包,有扇子,博得阵阵掌声、喝彩。

随即,中国地图文化创意产业联盟宣告成立,青岛勘测院当选副理事长单位。尽管有了全国性的组织,但客观地说,当代地图文化产品的开发,只能算是刚刚起步。国外稍早,且已有知名品牌介入;国内只有青岛市勘测院和中国地图出版集团等几家专业单位有所动作。总体而言,地图文化产品尚处于探索阶段,未形成规模,离产业化还有不小的距离。

“这恰恰是文化创意产业不得不跨越的一道坎。”在汪霏霏看来,再好的文化创意,成功与否,最重要的衡量标准应是市场,“任何文化创意,最终都要物化为产品。说白了,消费者是不是接受,愿不愿意购买,将决定文化创意产品的生死存亡。”

这些年,青岛勘测院也在不断与国内外市场接轨。

2015年8月,第二十七届国际地图制图大会在巴西里约热内卢举行。张志华受国家测绘地理信息局委托带队参展。中国展区面积上百平方米,青岛勘测院展位十多平方米,位置相对偏僻。但是,展品一摆出,人群“呼啦”围了上来。不同肤色,不同语言,不同评价。各国的参展作品大多是单调的图文资料,青岛勘测院却独树一格,展出的全部是扇子、唐卡、剪纸、雨伞、丝巾等实物地图产品,数量多达上百件。

对外语不太熟悉的李伟,几天下来掌握了“窍门”:凡迟迟不走、喋喋不休的,八成是讨展品。遇到这种情况,李伟自有招数:一概摇头说“NO”。所以,当一位客商凑上来说个不停时,李伟想当然地摇头说“NO”。

这位客商面露失望,叹着气走了。临时过来帮忙的四川展位的小伙见状,凑上前问李伟:“你怎么让他走了?”

“他是来讨展品的。我还要展览呢,没法给他。”李伟说。

四川小伙说:“他说自己是世界最大的地图商,好像是想联系业务。”

“啊呀,都怪我,外语不好,失去了一次大好商机!”这事让李伟懊恼不已,回来后反复要求手下年轻人积极学习外语,朝国际化方向努力。

如今,青岛勘测院已经设计、开发了2000余种地图文化产品,其中50%转化成展品,20%生产出产品,已为北京、重庆、贵州等省区市的数十个城市提供定制的个性化产品,年产值数百万元。不仅如此,青岛勘测院还着手研究和挖掘更深层次的地图文化,通过对地图元素、古今地图、城市肌理的研究,以及AR(增强实境)技术的融合,进一步提升地图文化及其衍生品的内涵和外延。

2016年,纸智图系列获得中国地图学界的最高奖——裴秀奖金奖。好用、好看、好玩儿的《漫游崂山》,是纸智图代表作之一。这是一款针对崂山旅游市场而研创开发的AR地图,以当代流行的通俗文化为内涵向导,通过创意、趣味、轻松、调侃的方式,生动展现隐藏在地图之下、又为旅行者关心的崂山旅游信息和风俗文化,实现了艺术和科技的结合。今年7月,《漫游崂山》将在美国华盛顿召开的第二十八届国际地图制图大会上亮相,代表中国地图作品角逐国际奖项。

刘玉峰认为,青岛勘测院的尝试,不仅仅是开发了一些具体的产品,更重要的是推动了业界对地图制作理念和地图文化理念的思考。他说:“地图工作者必须认真审视地图的文化功能,矫正滞后的制图理念,根据时代的特点和文化的多样性,制作出真正合乎人们需求的地图,增强地图作为视觉产品的艺术表现力和感染力。”

《 人民日报 》( 2017年04月28日 16 版)